연어, 송어(산천어), 열목어

연어과 물고기 이름의 유래

글_이주희 Cup&Cap 편집장

우리나라 새 이름의 유래에 대해 정리하고 있는 터라 ‘동식물 이름 이야기’라는 꼭지 이름에 걸맞지 않게 그동안 너무 새만 편애한 것 같다. 그래서 이번 호는 오랜만에 새가 아닌 생물 이름의 유래를 다룰 텐데, 그 주인공은 참치 대용으로 최근 식탁에 자주 오르는 연어와 연어과(Salmonidae)에 딸린 몇 가지 물고기이다.

연어는 자신이 태어난 강으로 돌아와 짝짓기와 산란을 끝내면 바로 죽는 것으로 알려져 있다. 여러 문인들의 문학적 상상력을 자극했던 이러한 극적인 죽음이 모든 종류의 연어에 해당하는 것은 아니다. 우리나라에 분포하는 즉 태평양 연안에 사는 연어(Chum salmon, Oncorhynchus keta)는 번식을 끝내고 죽지만, 유럽 등 대서양 연안에 사는 연어(Atlantic salmon, Salmo salar)는 격정의 시간을 보내고 바다로 돌아가 다시 삶을 이어간다. 노르웨이 등 북유럽에서 수입되는 연어가 바로 대서양 연어다.

연어 종류처럼 일생의 일부분을 바다와 민물을 오가며 사는 물고기를 회유성(回遊性) 어류라고 한다. 회유성은 다시 두 가지로 구분한다. 연어처럼 바다에서 살다가 알을 낳으러 강을 거슬러 오르는 것을 소하성(溯河性)이라 하고, 반대로 뱀장어처럼 강에서 살다가 알을 낳으러 바다로 내려가는 종류를 강하성(降河性)이라고 한다. 그러나 모든 종류의 연어가 회유성을 띠는 것은 아니다. 열목어처럼 민물에서만 사는 종도 있고, 무리 중에서 일부는 회유성을 띠지만 일부는 민물에서만 사는 종도 있다.

연어과 물고기 외에도 의외로 많은 종류의 물고기가 회유성을 보인다. 3월이면 알을 낳으러 동해안과 남해안으로 흐르는 하천으로 떼를 지어 올라오는 잉어과의 황어(黃魚)가 그렇고, 바다빙어과의 은어(銀魚)와 빙어(氷魚)도 겨울에는 바다로 내려가서 자라다가 봄이 되면 전국의 하천으로 올라와 번식한다.

빙어를 순수 민물고기로 알고 있는 사람들이 많은데, 댐에 가둬놓고 기르는 경우가 많아서다. 바다로 내려가지 못하는 빙어는 여름에는 수온이 낮은 호수 밑바닥으로 이동하기 때문에 볼 수가 없고, 수온이 낮아지는 겨울이면 수면 가까이로 이동한다. 겨울철에 큰 댐을 끼고 있는 곳에서 크고 작은 빙어 잡이 행사가 열리는 이유도 그 때문이다.

왜 바다와 강을 오가며 살아가나?

연어는 자신이 태어난 하천으로 돌아오는데, 어떤 원리로 돌아오는지는 여전히 신비에 싸여 있다. 게다가 돌아오는 날짜도 부모 세대들이 돌아오는 날짜와 거의 일치한다. 각자 타지에서 살아가던 친척들이 명절날에 고향으로 모이는 것처럼 말이다. 다만 여러 실험을 통해서 연어는 하천 가까이 와서는 자신이 태어난 하천의 고유한 물 냄새를 맡고 정확히 고향으로 방향을 잡는 것이 밝혀졌다.

연어가 필사적으로 하천의 상류로 거슬러 오르는 이유는, 상류 쪽으로 갈수록 알을 잡아먹는 천적의 종류와 수가 적어지기 때문이다. 반대로 하천에 계속 머물지 않고 바다로 내려가는 이유는 몸길이가 1미터 이상까지도 자라는 동족들과 좁은 하천에서 함께 살아가다보면 필연적으로 치열한 먹이 경쟁이 벌어져 생존에 불리하기 때문이다.

연어(鰱魚)인가? 연어(秊魚)인가?

우리나라의 연어(O. keta)는 보통 한자로 연어(鰱魚)로 표기한다. 그런데 중국에서 연(鰱)은 중국이 원산지인 잉어과의 민물고기인 백련어(白鰱魚, Hypophthalmichthys molitrix)를 뜻한다. 중국의 오래된 문헌에 자주 등장하는 물고기로 <시경> 등에서는 서(鱮=魣)라고도 쓴다. 즉 백련어(鰱, 鱮)는 우리나라에는 분포하지 않았을 뿐더러 회유성을 띠지 않는 순수한 민물고기다.

백련어는 대표적인 민물 양식 어종으로 세계적으로 널리 도입되었는데, 우리나라에는 일제강점기 때 도입되어 양식되었고, 그중 일부가 야생화 했다. 북한에서는 기념어(紀念魚)라고 이름을 바꿔서 부른다. 1958년 여름 압록강 수풍댐에서 김일성이 낚시를 하다가 백련어를 잡아서 김일성종합대학의 생물 연구자들에게 연구 재료로 보내준 것을 기념하여 붙인 이름이다.

백련어는 떼를 지어 다니며, 성격이 예민해서 자극을 받으면 물 위로 높이 튀어 오르는 것이 습성이 있다. 아마도 백련어가 살지 않는 우리나라에서 연어를 가리키는 이름에 연(鰱) 자를 쓰게 이유도 이와 같은 습성과 관련이 있는 것으로 보인다. 연어도 번식기 때 떼를 지어 강을 거슬러 오르며 장애물을 넘기 위해 수면 위로 높이 튀어 오르는데, 아마도 그 때문에 우리 조상들은 연어를 백련어의 일종으로 이해한 듯하다.

연어(鰱魚)라는 한자 표기가 아예 틀렸다고 보는 견해도 있다. 서유구는 <전어지(佃漁志)>에서 연어(秊魚=年魚)가 올바른 이름이며 연어(鰱魚)는 두 한자(年, 鰱)가 소리가 비슷해서 잘못 부르게 된 것이라고 설명한다. 봄에 태어나서 그해 겨울에 죽기 때문에 붙은 이름이라는 것이다. 태평양 연어(O. keta)는 3~4년을 바다에서 자란 뒤에 가을에 모천으로 돌아와 죽는데, 아마도 연어의 생태를 잘 몰랐던 옛사람들은 해마다 같은 시기에 하천에 나타나는 연어가 1년만 사는 것으로 이해해 그렇게 이름 지었을 수도 있다.

그렇다면 연어(鰱魚)와 연어(年魚) 중에서 어느 것이 올바른 표기일까? 아니면 둘 다 옳은 표기일까? 현재 <표준국어대사전>을 비롯해 연어의 공식적인 한자 표기는 연어(鰱魚)이며, 우리나라에서 나온 자전에서도 연(鰱)과 서(鱮=魣)의 뜻을 ‘연어’로 새기고 있다. 그러나 <조선왕조실록>에서는 연어(鰱魚)와 연어(年魚)가 비슷한 빈도로 사용되고 있으며, 조선 전기에 편찬된 <목은집(牧隱集>에 전하는 이색의 시에는 연어(年魚)로 표기하고 있다. 이색이 여말선초 시기에 활동한 대학자라는 점에서 연어(年魚)라는 말이 적어도 고려시대 이전부터 이미 사용되었음을 알 수 있다. 그러다 이후로는 점차 연어(鰱魚)로 표기하는 것이 일반화된 듯 하다.

개인적으로는 서유구가 지적한 것처럼 연어(年魚)가 올바른 표기이며, 오래전부터 우리 조상들이 사용하던 이름으로 보인다. 연어(年魚)는 우리나라에서만 쓰는 한자어이기 때문이다. 본래 중국에서 연어를 뜻하는 글자는 규(鮭)와 성(鮏, ‘쟁’으로도 읽을 수 있다)이다. 고대 중국인들에게 연어는 북쪽 변방에서나 나는 매우 낯선 물고기였다. 그래서 연어가 산출되는 동북 지역이 중국의 영향력 아래에 놓이기 이전 시기의 중국 문헌에서 연어(鮭, 鮏)에 대한 기록은 많지 않으며, 내용도 매우 피상적이다.

반면에 중국인들에게 백련어(鰱, 鱮)는 매우 흔하고 친숙한 물고기였고, 이에 관한 구체적인 기록도 많이 남겼다. 아마도 성리학적 질서가 확립되기 시작한 고려 말에 중국의 고대 문헌에 익숙했던 우리나라 지식인들은 연(鰱)과 서(鱮, 魣) 자에 더 익숙했을 것이다. 그래서 연어를 백련어의 일종으로 인식하거나 아니면 서유구가 말한 대로 연어(年魚)와 소리가 비슷한 데서 혼동하여 연어(鰱魚)로 표기하는 것이 일반화되었을 수 있다.

참고로, 백련어는 미국 미시시피 강에 도입되어 그 수가 불어나 골칫거리가 되고 있다. 달리는 보트 위로 튀어 올라와 사고를 일으키기도 한다. 미국인들은 생선 특히 가시가 많은 물고기를 잘 먹지 않아서 백련어가 식용을 인기가 없다보니, 잘 잡지 않아 수가 증가했다고 한다. 우리나라에서는 잘 적응하지 못하고 야생에서 거의 찾아보기 어렵다. 그리고 자료를 찾다보니 어떤 문헌에서는 연(年) 자의 본래 글자인 연(秊)을 계(季) 자로 잘못 읽고 연어를 계어(季魚)라고 풀이한 경우도 보이는데, 바로 잡아야겠다.

송어인가? 시마연어인가?

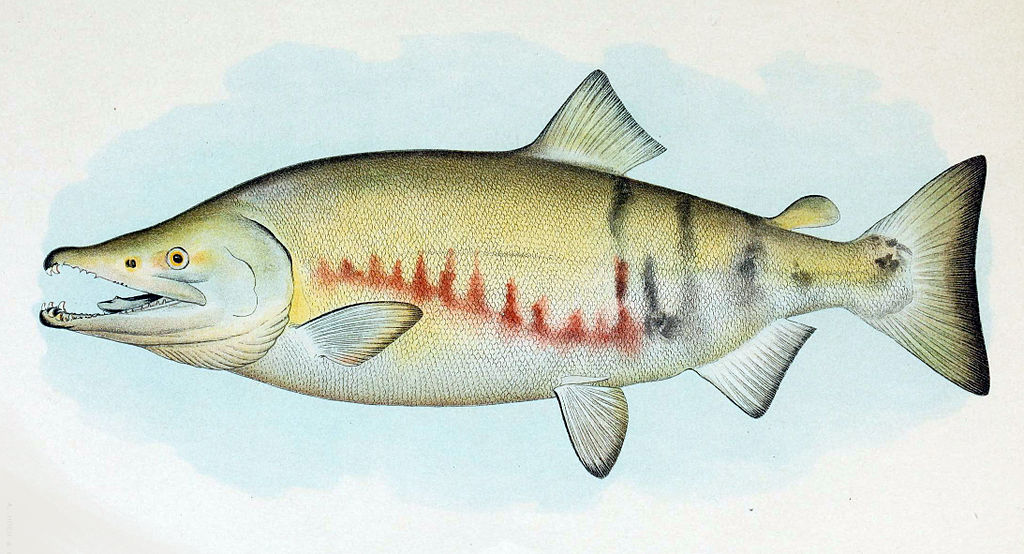

송어(松魚, O. masou)는 연어(O. keta)와 가까운 친척이자 바다에서 살다가 고향 하천으로 돌아와 생명의 숭고한 목적을 마치고 장엄하게 죽음을 맞는 습성도 같다. 연어와 마찬가지로 동해안에서 산출되며 예부터 우리 조상들에게 익숙한 물고기였지만 고유어가 아니라 한자 이름으로 널리 불리는 점도 같다.

유희의 <물명고>에 ‘숑어(松魚)’라고 표기하고 있으며, <전어지>에는 ‘송이(松魚)’라고도 적고 있다. 송어는 소나무와 관련 있는 이름인데, <전어지>에는 송어의 살이 소나무 줄기(松節)처럼 선명한 붉은 색이라서 붙은 이름이라고 적고 있다. 송절(松節)은 한방에서 송진이 침착되어 붉은 빛을 띠는 소나무 줄기를 가리킨다. 송어는 연어처럼 살이 붉은 색을 띤다.

일본에서는 송어를 마스(ます, 鱒)라고 부른다. 소나무를 마츠(まつ)라고 하는데, 소리가 거의 같다. 일본어 어원사전을 살펴보면 마스의 어원과 관련해 여러 이론들이 제시되어 있는데, 그 중에는 마스가 마츠가 변한 말이며 우리말 송어(松魚)에서 유래했을 거라는 주장도 있다.

토종 송어는 보통 바다에서 잡는데, 최근에는 우리나라에서 거의 잡히지 않는다. 그렇다면 전국의 횟집에서 회로 맛볼 수 있는 송어는 뭘까? 그건 토종 송어가 아니라, 흔히 무지개송어(O. mykiss)라고 불리는 캄차카 반도에서 북미 알래스카와 캘리포니아에 이르는 태평양 연안의 하천에 분포하는 외래종이다. 북미 지역에 사는 무지개송어의 일부 아종은 연어나 송어처럼 알을 낳으러 회유하는데, 대부분의 지역에서는 일생을 민물에서만 산다. 그래서 고급 민물 양식용 어종으로 세계 각지에 이식되어 양식되고 있다.

무지개송어는 영어로 레인보우 트로트(rainbow trout)이라고 불려서 우리말 이름도 그대로 번역해서 쓰고 있다. 일본어로도 무지개를 뜻하는 니지(にじ, 虹)를 써서 니지마쓰(にじます, 虹鱒)라고 한다. 우리나라에는 1965년에 미국 캘리포니아에서 처음 알을 수입하면서 널리 양식되고 있다.

토종 송어는 학계에서는 주로 ‘시마연어’라고 부른다. 캄차카 반도에서 사할린 일본 열도와 한반도를 거쳐 타이완에 이르는 서태평양 지역에 분포한다. 우리나에서는 바다송어, 참송어라도도 불린다. 양식이 어렵고, 보통 바다에서 그물로 잡는데 앞서 언급했듯이 우리나라에서는 이제 거의 잡히지 않는다.

시마연어라는 이름은 얼핏 일본어 같지만, 러시아 극동 지역 원주민들이 송어를 부르는 이름(cима, sima)에서 유래했다. 원로 어류학자인 정문기 박사가 시마연어라고 부르면서 현재 학계에서는 시마연어로 많이 불리며, 또 양식종인 무재개송어를 일반인들이 그냥 ‘송어’라고 널리 부르면서 혼돈을 피하려고 토종 송어를 시마연어로 부르기도 한다. 그러나 본래 이름 없는 것도 아닌데, 외래어를 쓰는 것을 옳지 않다고 여겨 ‘송어’로 고쳐 부르자는 주장도 적지 않다. 개인적으로는 후자의 생각이 옳다고 본다.

송어와 산천어, 생김새는 달라도 같은 종

토종 송어를 바다에서는 보기 어렵지만, 민물에서는 그렇지 않다. 송어의 아종인 산천어(山川魚, O. masou masou)가 있기 때문이다. 산천어는 토종 송어(시마연어)의 육봉형(陸封型)이다. 이게 무슨 말이냐면, 하천에서 부화한 송어 새끼 중에서 일부가 바다로 내려가지 않고 육지의 하천에서 살아가는 것을 말한다.

육지에 갇혀 지내다보니 산천어는 바다에 사는 송어와 형태적으로 차이를 보인다. 산천어는 송어보다 훨씬 작고, 송어의 어린 시절의 모습을 어른이 되어서도 간직하고 있는 것이 특징이다. 예를 들어 연어과 물고기는 몸통에 긴 타원형의 반점 무늬가 여러 개 나타나는데, 이를 파 마크(parr mark)라고 부른다. 파 마크는 어린 연어과 물고기에서 나타나는 특징으로 대부분의 종은 성체가 되면 사라지거나 희미해진다. 산천어는 어른이 되어서도 파 마크가 남아 있다. 또한 산천어는 송어와 같은 종이라서 강을 거슬러 올라온 송어와 짝짓기도 가능하다.

산천어는 찬물에서 살기 때문에 보통 하천의 최상류에 서식한다. 그래서 청정함을 상징하는 물고기다. 산천어라는 이름은 우리나라에서만 쓰이고, 일본에서는 ‘야마메(やまめ, 山女)’로 불린다. 산속의 아가씨라는 뜻으로 읽을 수 있지만 토호쿠(東北)나 홋카이도(北海道) 지역에서는 야마베(やまべ)라고도 불러, 본래는 다른 뜻에서 유래했을 가능성도 있다.

여담이지만, 산천어 축제로 유명한 강원도 화천군에는 원래 산천어가 살지 않는다. 산천어는 관동 지역 이북의 차가운 물에서 살아가는데, 화천이 속한 한강 수계에는 분포하지 않는 어종이다. 화천군에서 지역 축제를 기획하던 중에 한 직원이 산(山)과 물(川)과 물고기(魚)가 어우러진 축제를 제안했는데, 마침 산천어라는 물고기도 실제 있어서 축제의 소재로 삼게 되었다는 얘기가 전한다. 그래서 매년 축제에 사용되는 산천어는 강원도 지역의 내수면 연구소에서 대량으로 양식한 개체들이 사용된다.

산천어 같은 대형 육식성 어종을 하천에 함부로 방류하면 생태계 교란을 일으킬 수 있다. 산천어 축제가 기획될 무렵부터 이런 문제가 제기되었고, 몇 해 전부터 화천군에서는 전문가들의 자문을 얻어 축제에서 사용하는 산천어가 외부로 빠져 나가지 않도록 여러 가지 방안을 마련하고 있다. 현재까지는 눈에 띄는 문제가 드러나지 않았지만 여전히 행사 때 사용된 산천어의 일부가 북한강으로 흘러들어갈 가능성을 배제할 수는 없다. 생물을 소재로 한 행사를 기획할 때 생태적으로 신중하게 접근할 필요가 있다.

열목어에 대한 오해

끝으로 열목어(熱目魚, Brachymystax lenok)에 대해 살펴보자. 열목어는 동북아시아 지역에 널리 분포하는 민물고기다. 세계적으로 흔한 물고기지만 우리나라에서는 환경부 멸종위기 야생동식물 II급으로 지정되어 있고, 일부 서식지는 천연기념물로 지정되었다. 연어과 물고기는 차가운 물을 좋아하는데, 그 중에서도 열목어는 한 여름에도 수온이 섭씨 20도를 넘지 않는 1급수 이상의 맑고 용존산소량이 높은 곳에서만 살 수 있다. 우리나라에서 열목어가 귀한 대접을 받는 이유는 이 때문이다. 남한 지역은 북방계 냉수성 어종인 열목어가 살 수 있는 남방한계선이라서 생물지리학적으로 의미가 크다. 강원도 정선군 고한읍 정암사 열목어 서식지와 경북 봉화군 석포면 대현리 서식지는 지구상의 열목어 최남단 서식지로서 가치를 인정받아 각기 천연기념물 73호와 74호 지정되어 있다.

열목어라는 이름은 눈에 열이 많아서 눈이 붉으며, 열을 식히려고 차가운 물을 찾아다닌다고 해서 붙은 이름이라고 알려져 있다. 하지만 실제 열목어는 눈이 붉지도 않고, 몸(눈)에 열이 나지도 않는다. 열목어(熱目魚)는 비교적 최근에 만들어진 말로, 한자의 뜻과는 무관한 순우리말에서 유래한 이름일 가능성이 크다.

한국고전종합DB(http://db.itkc.or.kr)를 기준으로 검색했을 때 조선시대까지 문헌에는 열목어(熱目魚)라는 표기는 보이지 않는다. 대신 열목어를 한자로 여항어(餘項魚)로 표기했다. <전어지>에는 여항어의 한글명을 ‘연목이’로도 쓰고 있다. 이는 열목어가 한자어가 아니라 순우리말 이름을 한자의 뜻과 소리를 빌러 나타낸 것임을 암시한다. 즉 여항(餘項)은 우리말로 ‘여목’ 정도로 새길 수 있다. 한치윤의 <해동역사>에 고조선에 나는 물고기 특산물로 이항어(飴項魚)가 보인다. 이게 열목어인지는 확실하지는 않으나 이항(飴項)의 뜻을 헤아리면 ‘엿목’이 된다. 열목어(熱目魚)도 소리만 한자로 표기한 것으로 이해한다면 열목어는 순우리말로 여목이, 연목이, 엿목이, 열목이 등으로 불렸을 가능성이 크다.

정리하면 열목어를 가리키는 순우리말이 있었고, 그것을 한자로 음차해 표기하는 과정에서 훗날 사람들 사이에 그럴듯한 이야기가 덧붙여져 열목어(熱目魚)라고 표기하게 된 것으로 보인다.

국민 생선인 명태(明太)의 이름 유래에 얽힌 이야기는 잘 알려져 있다. 함경도 명천(明川)의 태(太) 씨 성을 가진 어부가 잘 잡던 물고기라서 명태(明太)라고 부르게 되었다는 것이다. 그러나 명태는 고유어이며, 이를 한자로 음차해 표기한 것으로 봐야한다. 조선 후기에 명태가 여러 형태로 전국적으로 유통되면서 이름에 대한 그럴듯한 유래가 만들어졌을 것이다. 이처럼 우리나라에서만 쓰는 한자어로 된 생물 이름의 경우, 순우리말을 한자를 이용해 표기했을 가능성을 의심해봐야 한다. 특히 이름에 얽힌 그럴싸한 전설이나 이야기가 전한다면 더욱 의심스럽다.

* <말과글> 2017년 봄호(제150호) pp. 95~104

'생물 이름 연구 > 생물 이름 이야기' 카테고리의 다른 글

| 동구 밖 과수원길 ‘아카시아’꽃이 활짝 폈네 - 아카시아와 아까시나무 (0) | 2020.05.11 |

|---|---|

| 원래는 새끼돼지를 뜻하는 말, 돼지 (0) | 2020.05.07 |

| 우리 나비 이름은 어떻게 만들어졌을까? 석주명과 <조선 나비이름의 유래기> (0) | 2020.05.03 |

| 측범잠자리, 측범은 무슨 뜻일까? (0) | 2020.04.29 |

| 도장나무 회양목, 흔한 것 같지만 사실은 귀한 나무 (0) | 2020.04.26 |